お知らせ情報インフォメーション

またまた鞍馬へ:茶室の差し石

2016/08/25

先日はまたまた京都の鞍馬の方まで出かけてきました。

これまでと同様、奈良の十輪院さんが作っている茶室に関する仕事です。

以前にも何度かご紹介してきましたが、十輪院さんの茶室作りにつきましては、当ホームページの過去記事もご参照ください。

↓↓

「鞍馬石を求めて」

弊社はこの茶室の、主に石を使う部分に関わっております。

というわけで、鞍馬石という特産の石材を柱石として使うため、以前に何度か京都まで走りました。

この柱石については、一通り施工が終了しましたので、今回は差し石という部分の石を求めて鞍馬に行ってくることになりました。

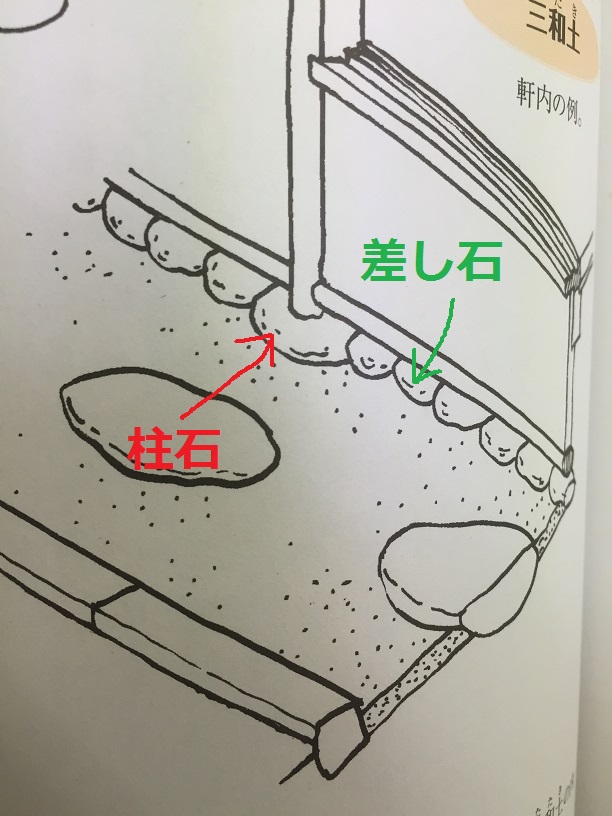

差し石というのは、柱石と柱石の間にいくらか小さい石を並べていって、茶室の足回りを演出するものです。

イラストになりますが、左の写真をご参照ください。

もともとは文字通り土に差し込むような形で施工していたので、差し石という名前が付いているのでしょうね。

今ではコンクリで据え付けますが。

差し石の用途で使えそうな石を何種類かお見せしたのですが、今回も鞍馬で採れるものがよいとのことでして、これまでと同じ業者さんのところへと石の仕入れに行ってきたわけです。

同じ鞍馬の石でも、差し石に使うのは、赤茶けた錆の風合いが特徴的ないわゆる鞍馬石ではなく、紫がかった黒い色をした石になります。

中央の写真はその石の山の中から、差し石にちょうどいいサイズと形のものをより分けているところです。

背中を見せているのが弊社社長です。

この写真では単なる黒っぽい石に見えて、色合いの機微といったところが上手く捉えられていませんが、実際手に持って見てみると、光の加減で紫や緑の色味が映えてくるような、実に味のある石です。

こちらにある黒っぽいものがマグロ、全体的に緑の強いものはヨモギなどと通称されているそうで、名前にも味がありますね。

ちなみにこの色、鞍馬石と同様に錆によるものなので、石自体はわりと脆かったりします。

実際に施工してから一皮剥けると、あとは落ち着いていくそうですが、軽トラで運ぶ際は結構運転に気を遣いました。

ちなみに右の写真は、石置き場の近くの風景です。

清流が風情を醸していますね。

いかにも京都市の北部といった穏やかな田舎で、鞍馬寺もすぐそばにあり、外国人観光客も大勢見かけました。

ともあれ我々はなんとか予定の数の石を選り出して積み込み、奈良へと帰ります。

しかし自然石のことですので、計算上の寸法は正しくとも、いざ施工にかかると石同士の横っ面が合わないといったこともありそうで、また来ることになるのかなあ、などと思ったり![]()

こればかりは仕方ありませんが。

自然石というのは、難しさと味わいが同居している、実に面白い素材だと思います。