お知らせ情報インフォメーション

新しいお墓を建てる④:西大寺共同墓地

2021/05/28

このところお伝えしてきました施工事例も、今回が最後、完成までご報告いたします。

弊社の地元墓地のひとつ、西大寺共同墓地にて新しいお墓を建てるという作業でした。

巻石のリフォームも併せて行ないました。

リフォーム工事を伴う新規建墓工事ということになります。

ありがたいことです。

前回までの記事では、巻石の解体組み直しを行ない、コンクリートの納骨室を作ったというところまでご紹介しておりました。

今回は新しい石塔を建てる本体作業に入ります。

いつもながら石塔工事の一番の難関は、下台の据え付けです。

なぜ下台かというと、単純に最も大きく重い一個ものの石だからです。

しかも今回は延石の下に間知石(けんちいし)もあるという外柵ですので、石塔を据えるにも、延石だけで巻石が施されている区画よりも高く上げないといけません。

重く大きいものを高く上げるとなると、それだけリスクも大きくなるという話です。

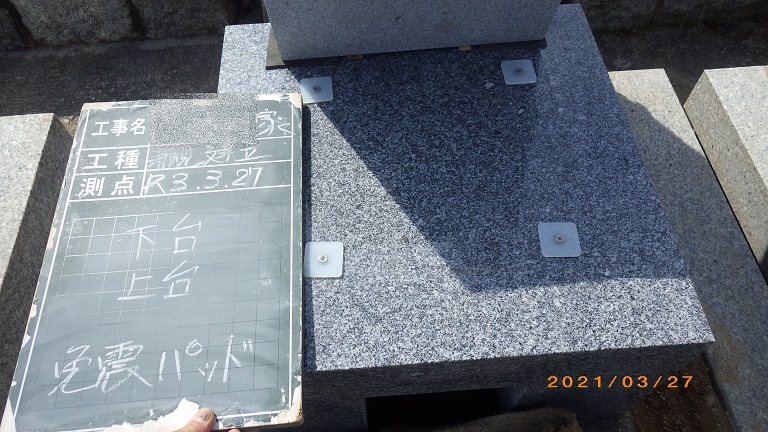

まあなんとか無事に下台を据えましたところが、写真一枚目です。

下台の天端に置かれている白いものは、このところよく使用している免震パッドです。

正式には免震「ゲル」というそうで、ゲル状というような表現からイメージされるほどドロッとしているわけではありませんが、硬いパッドではなく、プルプルという触感はたしかにあります。

しっかりした寒天、という感じでしょうか。

地震対策としては、ガチガチに固めて揺れに耐えるというのではなく、やわらかく揺れを逃がすという発想なのだと思います。

奈良は比較的自身の少ない土地ではありますが、人間の体感レベルのスパンなんて地質学的年代から見れば一瞬ですもんね。

南海トラフ地震なんかもいつ来るかわからないわけで、地震対策をしておくに越したことはやはりないのでしょう。

同じように下台の上の上台にも免震パッドを置き、竿石まで据えますと、ひとまず石塔の作業の重要部分は済んだということになります。

続いてこれもお馴染み、草の生えにくい土を施工いたします。

写真二枚目です。

水で締めると堅くなって、雑草の根を寄せ付けなくなるというものです。

お墓の日常的なメンテナンスは、これで格段に楽になります。

ところで今回のお墓、石塔の前に置かれた花立に「○○家」という御家名が彫られています。

竿石に「南無阿弥陀仏」や「南無妙法蓮華経」と彫る場合には、御家名はこのように花立にお入れするのが一般的です。

もちろん、竿石に「○○家」と彫った上に花立にも彫り入れる、ということも可能ですので、文字彫刻についてご希望のある場合は、お気軽におっしゃってください。

最後に玉砂利を敷きましたら、作業完了となります。

写真三枚目をご覧ください。

きれいな和型石塔が姿を見せました。

やはり完成されたフォルムですね。

西大寺共同墓地での巻石リフォームを伴う新規建墓工事、これにて完成です。