お知らせ情報インフォメーション

お墓の建て方⑥:文字・彫刻篇

2020/06/30

ここしばらく、お墓の建て方をご説明しております。

お墓を建てるというのは、ほとんどの方にとって一生に一度あるかないかの経験だと思いますし、何かにつけわからないこと、不安な点や心配な点があることと思われます。

そんなお客様の一助になれればと思い、一からのお墓作り、というコンセプトでご案内しています。

前回までの記事では、お墓を建てるためにはまずそのための敷地(墓所区画)が必要ですということをお話しし、巻石について解説し、石塔にもいろいろな種類がありますということをお伝えしてまいりました。

今回はその次の段階になります。

墓所区画は準備し、巻石もできており、どんな形の石塔を建てたいかも固まった、という段階ですね。

ここで次にお客様とやり取りして打合せすることになるのは、墓石に彫刻する文字や図柄の内容ということになります。

お墓に刻む文字の書き方というのは、ある程度のパターンがあると言えばあるのですが、それでもお客様に判断していただくべき点がいくつもあります。

たとえば和型石塔の場合、まず正面字が重要になります。

竿石の真正面に彫り入れる文字のことです。

「○○家之墓」と刻むケースが最も多いかと思いますが、浄土真宗の方ならば「南無阿弥陀仏」とするのもポピュラーですし、日蓮宗系ならば「南無妙法蓮華経」、真言宗ならば「南無大師遍照金剛」などと彫り入れることもあります。

あるいは、「○○家」と刻む場合でも、「○○家先祖代々之墓」「○○家累代之墓」といった文言になることもあります。

洋型やデザイン型と呼ばれる形式のものになると、彫刻の自由度はさらに上がり、竿石の正面に刻まれる文字も「ありがとう」や「愛」「空」「絆」など、お施主様それぞれの考えに応じて、無数に想像されます。

さらに楷書や草書、行書や篆書、さらにはゴシック体とかポップとか字体まで含めると、選択肢はそれこそ数えきれないほどになります。

それに加え、お墓には建立年月と建立者のお名前を入れることが多いですが、これを和暦で書くか西暦で書くか、といったこともあります。

和型の場合、竿石に「南無阿弥陀仏」等とすると、「○○家」という御家名は花立に入れることが多いですが、竿石を「○○家」とすると、花立にお花の装飾彫りをするといったことも可能になります。

また、これらに加え、彫刻した文字や御家紋に色を入れる際は、何色にするかを確認する必要もあります。

というわけで、文字をはじめとした彫刻内容の指示を頂戴し、確認するというのは、非常に大事な段階となるのです。

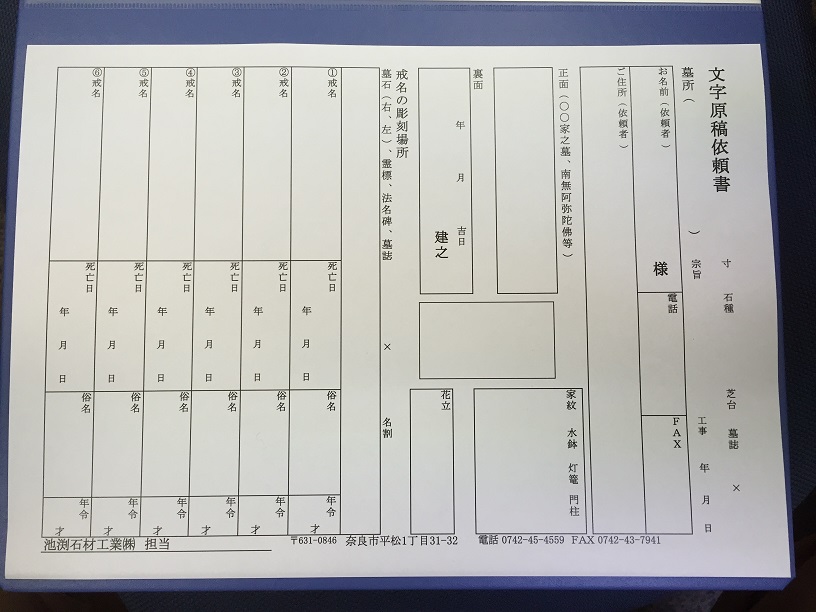

弊社では、「文字原稿依頼書」という用紙をお客様にお渡しし、基本的な彫刻内容をお尋ねします。

写真二枚目がそれです。

ここに盛り込まれている以外のご希望があれば、もちろんそれもお伺いします。

で、お墓というのは石でできていますので、一度間違えて彫り入れてしまうと、消しゴムで消すようなわけにはいかず、取り返しのつかないことになります。

そんなミスをできるだけ防ぐために、依頼書を頂戴しましたら、実際にお墓に彫るのと同じサイズの原稿を作成し、お客様に確認していただきます。

そこでOKを頂戴すれば、石が入荷し次第、その原稿通りに彫刻を施し、建墓に向かうということになります。

まだお墓を建てておられない方も、うちのお墓の彫刻はどうしようかなあ、なんて考えていただくと結構楽しいではないでしょうか。

ここらでまた稿を改め、次回はお墓に使われる石の種類について、ご説明したいと思います。