お知らせ情報インフォメーション

加美八尾地区共同墓地

2017/09/27

彼岸に入ったー、と思ったらいつの間にか明けていました。

早いものですね。。

さて、今日はちょっとお墓の紹介です。

地元ではありません。

大坂にある「加美八尾地区共同墓地」というお墓です。

写真一枚目が入口の看板ですね。

なぜいきなりそんなお墓をご紹介するのかと申しますと、ご縁がありまして先日こちらで建碑させていただいたからなのですが、仕事を抜きにしてもなかなか興味深いお墓でしたので、是非当ホームページにても取り上げてみたいと思った次第です。

まず立地ですが、墓地名称の通り、大阪市平野区が八尾市とほぼ境を接するあたりに位置しています。

墓地に面して国道25号線が走っており、近畿自動車道の八尾ICにもほど近いという、交通アクセスも良いところにあります。

奈良西部の弊社からですと、高速を使えば40分ほど、下の道でも一時間前後というところですかね。

渋滞がなければ、ですが(笑)

さて、この墓地についていろいろ教えてくれたのは、墓地管理委員会の方なのですが、まず特徴なのはかなり古い石仏が残っていることですね。

墓地を入って中央参道沿いの左手にある六地蔵には、「元禄」という彫刻がなされていました。

二枚目の写真がその六地蔵さんですが、この写真ですと赤い前掛けにちょっと隠れているところになります。

17世紀には奉納されたというわけで、少なくともその時期には既にこの墓地が定着していたのでしょうね。

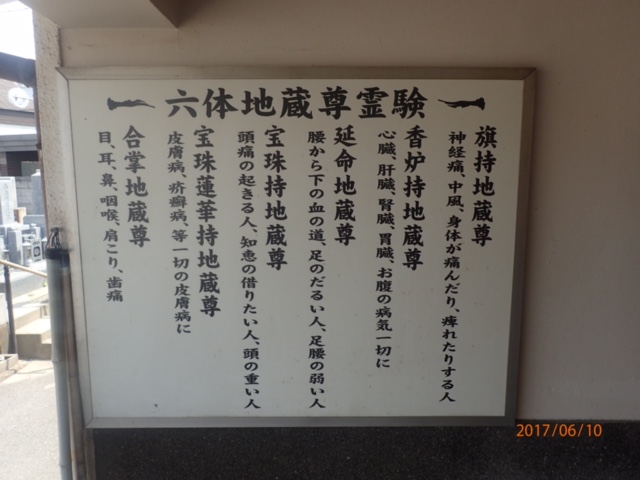

また、墓地に置かれている六地蔵というと、基本的には六道輪廻の守護者として祀られていると思うのですが、今度は写真三枚目をご覧ください。

こちらの六地蔵のように一体一体名前が付けられているのも珍しいんじゃないでしょうか。

すぐ横には、具体的な御利益も解説されていました。

こういったところからも、地域の人の信仰のあり方というのが浮かび上がってきますね。

また、墓地に置かれたお地蔵様に、このような日常的な御利益がかけられていたというのは、それだけお墓というのが地域の生活に密着した場所であったということを、証し立てているかのようです。

もうひとつ、墓地の真ん中でお祀りされている仏像があって、こちらも台座には元禄という彫刻がありました。

とにかく、かなり古くからの共同墓地であることはたしかなようですね。

管理委員さんによると、昔は国道25号線を挟んだベルコの葬祭場の敷地まで墓地だったようで、近年の開発によって縮小もあったそうです。

これまた昔のことですが、墓地併設の火葬場もあり、墓地付きの墓守さんもおられたとのことです。

墓守、なんていう単語はすっかり死語の部類に入るかもしれませんが、これはおそらく墓地で火葬などを担当していた聖系の民間宗教者の流れを汲む存在だったのだと思います。

昔の日本は土葬が主流だったと思われるかもしれませんが、大阪は早くから都市化が進んでいたということもあり、近世から火葬が非常に多い地域です。

江戸時代後期には、大阪で行なわれる埋葬の9割が火葬だったという説もあるくらいですから、近代的な火葬場が整備される以前は、どこも墓地の近くに焼き場があり、火葬を担当する職能者がいたのでしょう。

というわけでこの加美・八尾地区共同墓地、おそらく民俗学という面からも、大変学ぶことの多い墓地なんじゃないだろうかという印象を受けました。

今でもこの墓地に通う方々は信仰の篤い人が多く、このご時世にあっても墓じまいなど少ないとも伺いました。

うらやましいですね。

実際、われわれが工事に入った日も、ちょうど花売りの日に当たっていたということで、特に午前中は墓参者が絶えませんでした。

こんな墓地がもっと増えればいいのに、と思わされますね。

初めて入らせていただく墓地だからこそ、地元とはまた違って気付かされることもいろいろありました。

次はこちらでの建墓工事について、ご紹介したいと思います。