お知らせ情報インフォメーション

古いお墓のいろいろ

2020/12/21

先日、ちょっと大きな墓所の撤去工事を行ないまして、巻石は残しなので区画全部を更地にするというわけではなかったのですが、四十基ほどあった大小の石塔はすべて撤去させていただきました。

ひとつの区画に四十基というと大変な数で、それだけの墓石がありますと、歴史があって興味深い墓石がいろいろと見受けられました。

今回はその際のお話を軽くしてみたいと思います。

まずこんな石塔があります。

写真一枚目です。

舟形の石塔の中央に、五輪塔が浮き彫りになっています。

五輪塔というのは、以前にもご紹介したことがありますが、石塔の形としては日本オリジナルのものと言われておりまして、特に鎌倉時代は数多くの石造五輪塔が作られています。

五輪というのは、空・風・火・水・地の五つでして、五輪塔を構成する五つの形はそれぞれこの五大元素を象徴しているとされます。

つまり五輪塔というのは、それひとつで宇宙全体を表現した石塔ということになります。

石造の五輪塔を作るのは大掛かりですので、上の写真のようにレリーフ、ないし線刻で表現されているものも数多く残されています。

江戸時代は倹約令が何度か出されていまして、五輪塔のようなお墓は凝っていて贅沢で倹約に反するというので、あまり作られなくなったそうですが、その影響で簡素な石塔に五輪塔の形状を彫りつけるという形が増えたのかもしれませんね。

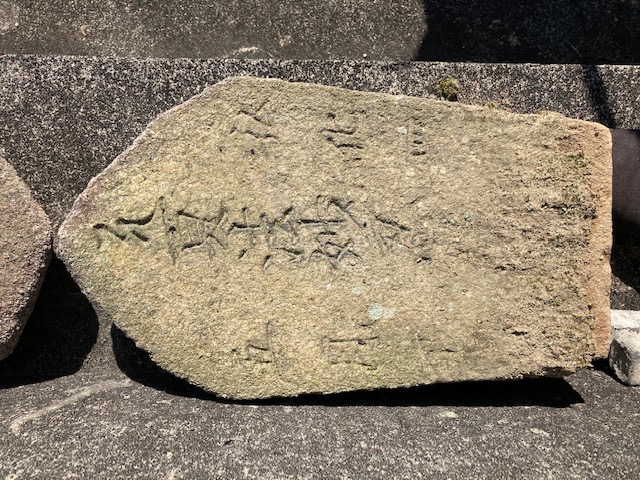

次のお墓ですが、年号が刻まれています。

写真二枚目です。

古いお墓の彫刻文字というのは、風化して読めなくなっていることも多々あるのですが、これははっきり「弘化」と読めます。

西暦でいうと1845年から48年までで、ペリー来航の少し前ですね。

幕末に近い時期で、今回撤去させていただいたお墓の歴史が偲ばれます。

古いお墓で現在まで残っているものは、文化財レベルの石造建造物などを別にしますと、江戸時代末期のものをよく見かける印象があります。

あくまで奈良の、わたしがよく足を運ぶ墓地の範囲内ですが、それ以前の石塔は墓地整理などの際に無縁さんにまとめられたりすることが多かったのかと想像されます。

写真三枚目は笠付きの石塔です。

同じひとつの区画の中で、笠付きの石塔とそうでないものと、内実にどのような違いがあるのかまではわかりません。

一般論として、笠付きの方が丁寧、豪華というイメージはあります。

現代でも、立派な石塔に傘を付けたものを「大名墓」と呼んだりします。

あるいはひょっとして、幕末や明治期の石塔の作りにも、流行り廃りがあったのかも、なんてことも想像します。

「家制度」というのが武家の範囲を越えて広まったのは、「家」を社会システムの基幹に据えた明治民法以降であり、それ以前のお墓は「○○家」と刻むことは少なく、個人墓か夫婦の戒名を並べて彫り入れる夫婦墓が石塔の基本だというのはよく指摘されることなのですが、今回扱った石塔を拝見していても、その通りだと言えると思います。

撤去した墓石はすべて、墓地の無縁さんに上げさせていただきました。

古いお墓の工事は、そのまま歴史の勉強でもあると、あらためて感じ入った次第です。