お知らせ情報インフォメーション

霊標の種類について

2019/05/28

少し前の記事で、新しい霊標を設置する工事について取り上げました。

その際、霊標にもいろいろな種類があるということを申し上げました。

大きさにいろいろあるのはもちろんなのですが、ここで取り上げたいのは、霊標を支える台石についてです。

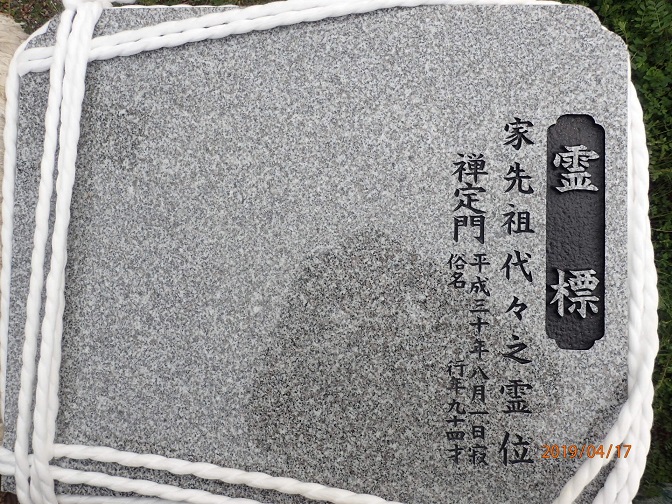

まず基本ですが、霊標というのは亡くなった方のご戒名(浄土真宗では法名)、生前のお名前、没年月日、没年齢などを彫り入れる、板状の石です。

衝立のようにしてお墓の脇に置かれることが多いです。

墓誌と呼ばれることもありますし、浄土真宗では法名碑ということが多いです。

石でできた過去帳、という風にご理解していただいて差し支えないかと思います。

具体的には写真一枚目のようなものですね。

これに台を付けて、墓所区画の内側に設置するわけですが、この台石には大きく分けて二つの種類があります。

「下駄タイプ」と「はめ込みタイプ」と呼んでおくことにします。

弊社で施工事例が多いのは、下駄タイプのものです。

しかし下駄、とだけ連呼しててもイメージがつかみにくいかと思いますので、実際のものをご覧いただきましょう。

写真二枚目です。

板石の上に、霊標を支える一対の台が乗っています。

これが履物の下駄を連想させるので、霊標の下駄(台)と呼ばれるわけです。

下駄の中心から突き出ているのは、ステンレスの芯棒です。

下の板石にも穴が開けられて、この芯棒は地面まで刺さっています。

霊標本体にも位置を合わせて穴が開いていて、これを通して設置することになります。

霊標は大きな石ですので、自重で安定しますが、さらに少しでもこけにくくするための工夫です。

奈良の弊社近隣地域では、昔からこのタイプの霊標が多く、今でも下駄式が主流と言っていいと思います。

もうひとつのはめ込み式というのは、文字通り霊標をはめ込めるような台石を用意するものです。

具体的には写真三枚目のようなものです。

石塔の向かって右側に置かれているのがそうです。

ここに直接、霊標本体をはめ込むように設置します。

下駄式よりも幅を小さくできますので、スペースのないところにも置きやすいです。

こちらの場合、中央に開いている穴は、芯棒を通すものではなく、水抜き穴です。

石を刳ったところに水が溜まってしまうと大変ですので、雨など降っても水が溜まらず流れていくようになっています。

どんな霊標を置くにしても、まずはお施主さんのご要望がありましたら、そちらに耳を傾けますし、現場を拝見してどのようにするのがよいか、こちらから提案もさせていただきます。

基本的な形状というのはございますが、規格品をストックしているわけではなく、その都度その都度のオーダーメイドですので、サイズやデザインなどもご希望に沿うことができます。

お墓はその家の歴史を語る場所、とよく申しますが、霊標を置くと、そのお墓にお祀りされているご先祖様たちが一目瞭然になり、いいものじゃないかな、とも思いますね。

今回は霊標についてのご案内でした。