お知らせ情報インフォメーション

地震の爪痕と大雨

2018/07/11

ひどい雨が降り続きました。

時間が経つにつれて被害の規模が拡大し、まだ全容も窺えないほどで、お亡くなりになった方のご冥福を祈ると同時に、被災した地域の早期の復興を願います。

われわれのところは被害と言うほどの被害はありませんでしたが、6日7日の金曜土曜と大雨警報が出っぱなしでした。

自然災害の手に負えなさを痛感しますね。

また、地震の被災地への影響も心配になってきます。

早いもので、6月18日の朝に近畿地方を襲った大阪府北部地震から三週間以上となりました。

この間、われわれも通常のお墓の業務に携わりつつ、倒れてしまった灯籠の補修や、地震の振動でずれてしまった墓石についてのご相談など聞いてまいりました。

全般的に言って、地震の被害についても、奈良の場合tはそれほど大きくない、という印象を受けます。

もちろんそれはそれで非常に良かったことです。

しかし、われわれがよく仕事をする近辺の墓地の被害がそれほどでなくても、他方で多くの石塔が倒れたり、傾いてしまったという墓地の話も聞きました。

とりわけ奈良の周辺では生駒ですね。

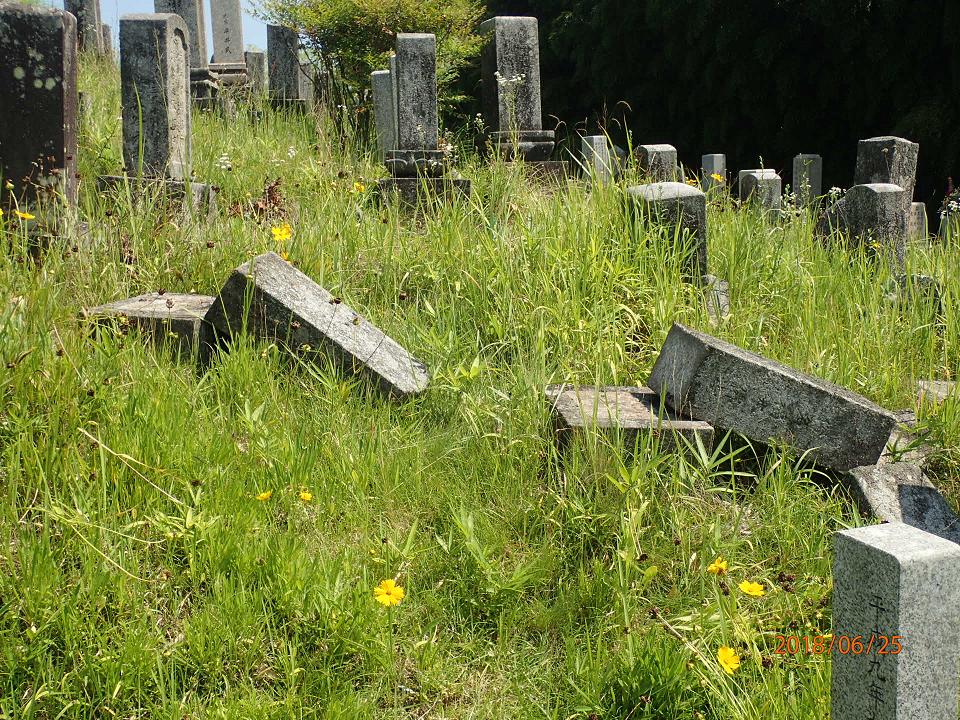

ひと口に生駒といっても広いのですが、実際にご相談が寄せられ、被害状況を実地で確かめてもきたのは、国道163号線から近いある共同墓地です。

そちらは墓地全体が山手の上の方にあり、さらにそんな墓地の中でもさらに中央には丘陵が盛り上がっているといった地形のところなのですが、奈良市よりいくらか震源地に近いというのも影響したのかもしれません。

特に影響を受けていたのは、古いお墓ですね。

比較的近年に建てられた新しいお墓ですと、石同士の接着は石材用ボンドでなされていることが多いです。

ボンドは石をがっちりつなぐ一方で、カチコチに固くなるのではなく、ある程度の弾力性を残して乾くので、揺れが来てもある程度までは耐震・免震効果が働くようです。

しかしセメントではそうはいきませんし、なによりさらに古いお墓となると、既にセメントの縁が切れて、要は石の上に石が乗っているだけという状況になっているものも多くあります。

そういうところに大きな揺れが来てはたまりませんね。

東日本大震災の時は、相当にしっかりした耐震施工を施したお墓ですら、津波以前に地震動でやられたものが多いと聞きますが、そこまでの大地震でなくとも、古いお墓に強い揺れは大敵なのだと思わされます。

また、普通の和型の石塔というと、垂直方向に長い、いわば高層ビルのような形状をしているので、揺れの影響を受けやすいのは納得の行くところですが、どちらかというと重心が低く、安定性が高い印象のある洋型墓碑でも倒れているケースのあったことは、それなりに衝撃的でした。

そんなに古い洋型墓石だとも見受けられなかったのですが、なにかしら、立っている場所の特性、地盤の特徴、揺れの伝わり方などで違いがあったんでしょうか。

同じ墓地内でも、ほんのちょっとした立地で明暗が分かれるということもあるのかもしれません。

上の写真は、地震からちょうど一週間後となる6月25日のものですが、今現在どうなっているかはわかりません。

あの雨の後では、傾斜地など、お墓参りに行くのすら危険な場所もあるかもしれません。

倒れたままのお墓に雨が降り注いでいるところを想像すると、やるせなくなりますが、まずは安全第一です。

しかし災害と関わって気になるのは、日本の墓地全体の問題としてですが、放置墓・無縁墓の増加という事象です。

古いお墓が一概に無縁化しているとは言い切れませんが、そうなっている可能性が高いものも少なくないでしょう。

そして無縁墓が被災した場合、その修復ないし撤去の費用をどう捻出するのかということも問題になります。

災害のたびにお墓が荒れていく、というのはやはり、よろしくないと思うのです。

日本が地震列島、災害列島であることは、事あるごとに認識しますし、今回は身を持って体験もしたわけですが、だからこそ地震だけのための対策にとどまらず、お墓の将来像を構想していく必要があると、あらためて考えさせられた次第です。