お知らせ情報インフォメーション

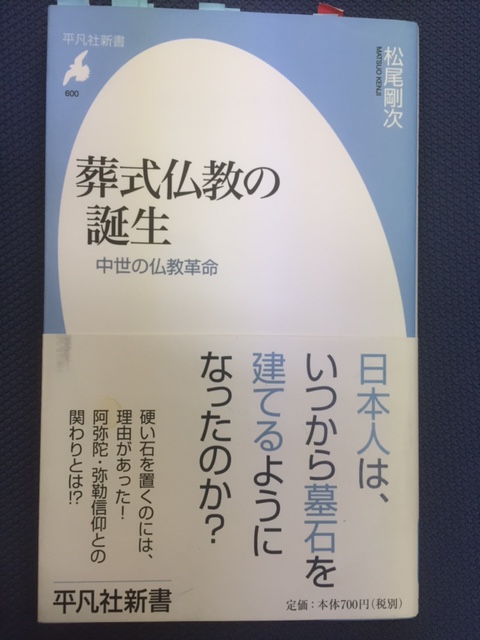

書籍紹介:『葬式仏教の誕生――中世の仏教革命』

2016/06/27

最近、非常に面白い本を読みまして、石屋の仕事に関しても勉強するところ大でしたので、たまには趣向を変えまして書籍のご紹介をしてみたいと思います。

まず目を引くのは、なんといっても挑発的なそのタイトルですよね。

通常、「葬式仏教」という言葉は、現代の仏教者の活動を揶揄するような意味で使われるわけです。

「最近の坊主は葬式や年忌のお布施で金を受け取ることしか考えてない」、みたいなのが常套句ですね。

本書はそこの部分を逆手に取り、葬儀に僧侶が関わるようになったのは、仏教がケガレ観念を乗り越えることができたからであり、それはきちんとした弔いを求める庶民の願いに答えた、革新的な転回であったと論じていきます。

つまり、平安時代頃までは、庶民どころか場合によっては貴族や宗教者の一部ですら、その葬送形態は主に風葬、手っ取り早く言えば野ざらしに近いものであったわけです。

またその時期までは主流の仏教というと、鎮護国家を主任務として国家的な儀式を担った、官立仏教が座を占めていました。

日本の国家体制はケガレというものを非常に意識していましたので、国家儀式に携わる仏教者もケガレを忌避し、遺体埋葬や供養に関わるなど考えられないことだったようです。

ただしかし、野ざらし同然の遺体処理に疑問を覚え、礼をもって埋葬してほしいと望む庶民も増大していったようで、そのような社会的情勢の変化に応えたのが、鎌倉期の改革的仏教者たちであったというのが、本書の中心的主題となります。

少し引用します。

「官僧の制約から自由となり、死穢をものともしない鎌倉仏教(遁世僧)教団によって、僧侶が葬式に従事すること、すなわち、葬式仏教が始まったのである。

それは、先述の『発心集』などの例のように、きちんとした葬送儀礼を望む人々の願いにこたえた革命的なことだった点に注意を喚起したい。葬式仏教成立の背景には、死穢観をどう操作するか、死体をどう見るかなどに関して新しい観念が必要であったのである。それゆえ、仏教者が葬式に従事すること自体は決して仏教者の堕落ではなく、極めて重要かつ革新的な活動であったといえよう。」

(146頁)

一応留意しておくべきは、ここでの「鎌倉仏教教団」とは親鸞や日蓮らのいわゆる鎌倉新仏教だけでなく、律宗系など旧仏教内の革新派も含めて、一つの時代思潮的な運動として展開していったらしい、ということでしょうか。

ともあれこの時期、死穢や葬送をめぐる観念のパラダイムに重要な転換が生じていたというのは、葬儀に僧侶が携わる意味を根本から考え直すにあたって、なかなかに興味深い指摘であると思われます。

それからもう一点、これが墓石屋として勉強になった部分なのですが、ものすごく読み応えのあった箇所がありました。

それは、なぜ石のお墓がスタンダードなものとして普及するに至ったか、という問いを考える上で非常に示唆的だったのですが、弥勒信仰に関わる部分です。

平安末というのは浄土思想が一般にも広まり、法然や親鸞にもつながるような阿弥陀信仰が大きな高まりを見せた時期なのですが、それと同じくらい弥勒信仰が根付いていたと筆者は論じます。

弥勒菩薩とは、お釈迦様が亡くなってから56億7千万年後(!)というとんでもない将来に、第二のブッダとして悟りを開き、多くの衆生を救うとされている仏様です。

この弥勒菩薩への信仰も平安〜鎌倉期の日本ではとても篤く、弥勒が現われるのと同じ時代に生まれ変わり、教えを説く場に居合わせたいと願う人が数多くいたようです。

そのため、魂の依り代たるお骨を納めた場所のシンボルには、ちょっとやそっとで消えたり腐ったりすることのない石が好まれるようになったのでは、というのが筆者の仮説です。

それだけが理由のすべてではないかもしれませんが、弥勒信仰の影響力というものを前提とした場合、たしかに説得力を感じる議論であり、石屋としてもほんと参考になるというか、自分たちの仕事の意味づけを再確認したような感じなのでした。

とかく、一見して軽いイメージのタイトルの本でありながら、最初から最後まで教えられることや発見の多い読書となりまして、本当に面白かったです。