お知らせ情報インフォメーション

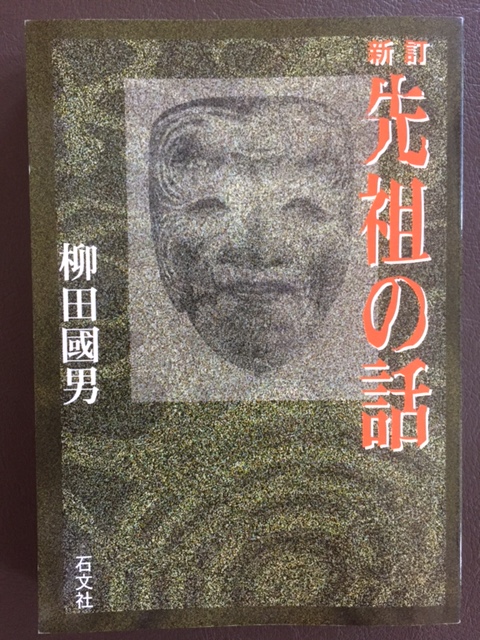

読書案内:『先祖の話』

2017/01/23

今回は久々に読書案内をしてみたいと思います。

柳田國男という人は言わずと知れた、日本民俗学の基礎を築いた偉大な民俗学者です。

その柳田が円熟の知識を縦横に駆使して、日本固有の土着的信仰と思われる先祖信仰についてまとめたのが本書というわけです。

日本の石材業、特にお墓関連に携わる人は、この本が大好きです。

なぜって日本を代表するほどの著名な学者が声を大にして、「御先祖様は大事ですよ」と主張してくれているわけですから、そりゃもう勇気づけられるんですね(笑)

石屋を集めてこの本を読む読書会まで組織されたほどです。

もちろん柳田の議論は、お墓を建てさせることを主眼としたものではなく、「先祖」とは何かということをめぐって、日本人の歴史と心理の古層に分け入っていくわけですが……。

特に本書の中心的な主題の一つとなるのは、日本「固有」の信仰形態を取り出そうとすることですかね。

しばしば指摘されることですが、柳田は日本人本来の心性や信仰があるはずだと想定し、外来文化、とりわけ仏教を日本精神文化の本来性に対する夾雑物と見なす傾向があります。

それに対して、仏教がいかに日本の民間信仰に溶け込んでいて分離不可能かということを強調して、仏教民俗学という分野を開拓していったのが五来重や山折哲雄といった方々なわけですが。

ともあれ先祖供養をめぐる仏教と在来信仰との関係や緊張感というのも、本書を読んでいて面白い点ですね。

それからもう一点、言及しておかねばならないのは、本書が主に1945年に書かれ、翌1946年に出版されているということでしょう。

つまり柳田は第二次大戦も末期という時期に先祖というテーマに取り組み、敗戦の直後にそれを世に問うたということになりますね。

先祖をいかに考えるかということが、柳田にとっては戦死者をいかに考えるかということに直結していたのは間違いありません。

少し引用します。

「少なくとも、国のために戦って死んだ若人だけは、何としてもこれを仏徒のいう「無縁ぼとけ」の列に疎外しておくわけにはいくまいと思う。

もちろん国と府県とには「晴の祭場」があり、「霊の鎮まるべき所」は設けられてあるが、一方には、家々の「骨肉相依るの情」は無視することができない。

家としての新たなる「責任」、そうしてまた喜んで守ろうとする「義務」は、「記念」を永く保つこと、そうしてその「志」を継ぐこと、および後々の祭を懇ろにすることで、これには必ず直系の子孫が祭るのでなければ、「血食(けっしょく)」ということができぬという風な、いわゆる「一代人」の思想に、訂正を加えなければならぬであろう。

「死者」が「跡取り」ならば、「世代」に加える制度を設けるもよし、次男や弟たちならば、これを「初代」にして「分家」を出す計画を立てるもよい。

ともかくも、歎き悲しむ人がまた逝き去ってしまうと、ほどなく「家なし」になって、よその「外(ほか)棚(だな)」を覗きまわるような状態にしておくことは、人を安らかに「あの世」に赴かしめる途ではなく、しかも、戦後の人心の動揺を慰撫するの趣旨にも反するかと思う。

〔…〕新たに、国難に身を捧げた者を「初祖」とした家が数多くできるということも、もう一度、この固有の「生死観」を振作せしめる一つの機会であるかも知れぬ。」

(287-288頁)

要するに柳田は、戦死者を「家」の当主の代に加えろ、戦死者が次男や三男なら、彼らを初代とした「家」を作ることも必要だろう、と提言しているのです。

これは戦前の家制度をそのまま拡大延長するような話であり、非常にアナクロニックではあります。

実際、戦後日本の家族のあり方は、柳田の思いとはまったく相反する方向に進展していくわけですね。

しかし戦死者という枠からあえて離れて考えてみるとき、「孤立」や「孤独」が喧伝される現代の日本社会にあって、死者を「無縁ぼとけ」にしておいていいのか、という柳田の言葉は、ある種の予言的な警鐘として受け止められるような気もします。

無縁化に対する社会的セーフティネットはどうあるべきか、この大民俗学者の本を読みながら、そんなところにも思いを馳せたのでした。